皆さんこんにちは!

古河市にある塾、学習塾Luce(ルーチェ)です☆

国語は全ての学習の基礎であり、読解力、表現力、思考力を養う上で不可欠な科目です。しかし、多くのお子さんにとって、国語は「なんとなく難しい」「何を勉強したらいいか分からない」と感じやすい科目でもあります。特に小学生の段階で国語に苦手意識を持ってしまうと、将来的に他の科目の理解にも影響を及ぼす可能性があります。

今回は、国語が苦手な小学生のお子さんが自宅で効果的に学習を進める方法を具体的に提示し、さらに学習塾を利用することで得られるメリットを多角的に分析します。お子さんの特性や家庭の状況に合わせて、最適な学習戦略を立てるための一助となれば幸いです。

≪目次≫

●①国語が苦手になる原因を理解する

●②自宅でできる効果的な国語学習法

●③学習塾を利用するメリット

●④自宅学習と学習塾の最適な組み合わせ方

●結論

①国語が苦手になる原因を理解する

国語に苦手意識を持つお子さんには、いくつかの共通する原因が見られます。これらの原因を理解することで、より効果的な学習アプローチを考えることができます。

-

読書習慣の欠如:

- 語彙力の不足: 本を読む機会が少ないと、自然と語彙が増えません。知らない言葉が多いと、文章全体の意味を理解することが難しくなります。

- 文章構造の理解不足: さまざまな文章に触れることで、起承転結、段落構成、接続詞の役割など、文章がどのように組み立てられているかを感覚的に掴むことができます。読書経験が少ないと、これらの理解が遅れる傾向があります。

- 集中力の欠如: 長文を読むことに慣れていないと、途中で飽きてしまったり、集中力が続かなかったりすることがあります。

-

音読の習慣がない:

- 文章を声に出して読むことは、文字を目で追うだけでなく、耳で聞き、口で発することで、より深く内容を理解する助けとなります。音読不足は、文章のリズムや息遣いを感じ取る機会を奪い、結果として読解力向上を妨げます。

-

語彙学習の軽視:

- 新しい言葉を学ぶことの重要性が認識されていない、または効果的な語彙学習の方法を知らない場合があります。単語帳や辞書を活用する習慣がないと、語彙力はなかなか向上しません。

-

書くことへの抵抗感:

- 作文や記述問題に対して、「何を書けばいいか分からない」「うまく表現できない」といった苦手意識を持つお子さんは少なくありません。思考を整理し、文章として表現する練習が不足していることが原因となることが多いです。

-

論理的思考力の未発達:

- 文章を読む際に、筆者の主張や論拠、事実と意見の区別などを明確に捉える力が未発達な場合があります。これは、国語だけでなく、算数などの論理的思考を要する科目にも影響します。

-

学習のフィードバック不足:

- 自分の解答がなぜ間違っていたのか、どうすれば正解できたのかといった具体的なフィードバックが少ないと、お子さんは何を改善すれば良いのか分からず、同じ間違いを繰り返すことがあります。

これらの原因を特定し、それに応じた対策を講じることが、国語の苦手克服の第一歩となります。

②自宅でできる効果的な国語学習法

自宅での学習は、お子さんのペースに合わせて柔軟に進められる点が最大のメリットです。以下に、国語が苦手な小学生のお子さんにおすすめの、具体的な学習方法を詳細に解説します。

2.1. 読書習慣の定着と読解力向上

読書は国語力の根幹を成すものです。無理なく、楽しく読書習慣を身につけさせる工夫が必要です。

-

2.1.1. 読書の環境づくり

- 本のある生活: 絵本、児童書、図鑑、漫画(学習漫画含む)など、お子さんの興味を引く本を手の届く場所にたくさん置きましょう。本棚をリビングに設置するなど、いつでも本を手に取れる環境を整えることが大切です。

- 図書館の活用: 定期的に図書館に足を運び、お子さん自身に読みたい本を選ばせる機会を設けましょう。図書館司書に相談して、お子さんの年齢や興味に合った本を紹介してもらうのも良い方法です。

- 親の読書姿を見せる: 親が楽しそうに本を読んでいる姿を見せることは、お子さんにとって最も強力な動機付けになります。「読書は楽しいもの」という認識を自然と育むことができます。

- 静かで集中できる空間: 可能であれば、読書に集中できる静かな空間を確保してあげましょう。ただし、リビングでの読書も、家族が近くにいる安心感から集中できる子もいるため、お子さんの特性に合わせて調整してください。

-

2.1.2. 読書量の確保と質の向上

- 「読み聞かせ」の継続: 小学校中学年以上になっても、読み聞かせは重要です。親が感情を込めて読むことで、登場人物の心情や場面の情景がより鮮明に伝わります。また、一緒に本の内容について話すきっかけにもなります。

- 「読書の時間」の設定: 毎日10分でも20分でも、決まった時間を読書に充てる習慣をつけましょう。寝る前の時間や、学校から帰宅後など、お子さんが無理なく続けられる時間帯を選んでください。

- 多読から精読へ: まずは「たくさんの本を読むこと」を目標にしましょう。お子さんが興味を持ったジャンルを自由に選ばせ、活字に親しむことから始めます。慣れてきたら、物語の筋を追うだけでなく、登場人物の気持ちを考えたり、描写されている情景を想像したりと、より深く読み込む「精読」を促します。

- 感想文ではなく「対話」を促す: 読んだ本について、無理に感想文を書かせようとすると、読書が苦痛になることがあります。まずは「どこが面白かった?」「誰が好き?」「もし自分だったらどうする?」など、簡単な質問から対話を始めてみましょう。物語の展開や登場人物の行動について、お子さんの考えを引き出すことが大切です。

-

2.1.3. 読解力を深める問いかけの例

- 「このお話で一番印象に残ったのはどこ?」

- 「〇〇(登場人物)は、どうしてこんな気持ちになったんだろう?」

- 「もし、あなたが〇〇(登場人物)だったら、どうする?」

- 「このお話の始まりと終わりで、何が変わったと思う?」

- 「この物語から、どんなことを学んだ?」

- 「この文章で、筆者が一番伝えたいことは何だと思う?」

- 「この言葉の意味が分かるかな?」「どういう意味だと思う?」

2.2. 音読と黙読のバランス

音読は文章の内容をより深く理解し、語彙力や表現力を高めるために非常に効果的です。

-

2.2.1. 音読の徹底

- 教材の選定: 教科書の音読はもちろんのこと、物語文、説明文、新聞記事など、様々な種類の文章を音読させましょう。最初は短めの文章から始め、徐々に長い文章に挑戦させます。

- 声に出して読むことの重要性: 読んでいる部分を指で追いながら、はっきりと声に出して読ませましょう。声に出すことで、単語の区切りや文章のリズム、句読点の意味などを意識するようになります。

- 感情を込めて読む練習: 物語文であれば、登場人物の気持ちになって声色を変えたり、感情を込めて読んだりする練習をさせましょう。これにより、文章の情景や心情をより深く理解することができます。

- 録音して聞く: 自分の音読を録音し、後で一緒に聞いてみましょう。どこでつっかえたか、どこが不明瞭だったかなどを客観的に把握でき、改善点を見つけやすくなります。

-

2.2.2. 黙読の練習

- ある程度の音読力がついてきたら、黙読の練習も並行して行います。時間を計って黙読させたり、黙読後に内容に関する質問をしたりすることで、集中力と理解度を高めることができます。黙読は、速読力や情報処理能力の向上にもつながります。

2.3. 語彙力・漢字力の強化

語彙力と漢字力は、文章を正確に理解するための土台です。

-

2.3.1. 語彙学習の習慣化

- 出会った言葉を大切にする: 日常生活や読書の中で、お子さんが「これ何?」と尋ねてきた言葉はもちろん、少し難しいと感じそうな言葉にも意識的に目を向けさせましょう。

- 辞書を引く習慣: 分からない言葉に出会ったら、すぐに辞書を引く習慣をつけさせましょう。紙の辞書は、目的の言葉を探す過程で他の言葉にも触れる機会があり、語彙を広げるのに役立ちます。電子辞書やオンライン辞書も手軽で便利です。

- 語彙ノートの作成: 辞書で調べた言葉や新しく覚えた言葉を書き留める「語彙ノート」を作成するのも良い方法です。言葉の意味だけでなく、使い方(例文)も一緒に記録させると、より実践的な知識となります。

- 類義語・対義語・多義語: 関連する言葉も合わせて学ぶことで、語彙のネットワークを広げることができます。例えば、「大きい」を学んだら「小さい」、さらに「巨大な」「広大な」など、類義語も一緒に教えましょう。

- 言葉遊び: なぞなぞ、しりとり、クロスワードパズルなど、言葉を使った遊びを取り入れることで、楽しみながら語彙力を高めることができます。

-

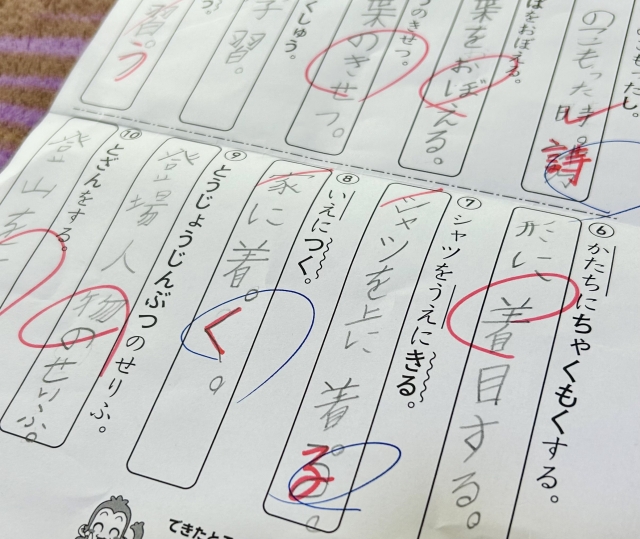

2.3.2. 漢字学習の工夫

- 部首の意識: 漢字を構成する部首の意味を理解することで、初めて見る漢字でも意味を推測できるようになります。

- 書き順の確認: 正しい書き順で書くことで、字形が整い、覚えやすくなります。

- 熟語での学習: 漢字は単体で覚えるだけでなく、熟語の中でどのように使われるかを学ぶと、より実践的な知識になります。例:「日」だけでなく、「毎日」「休日」「日光」など。

- ドリルだけでなく、読む・書く・使うを繰り返す: 単純な書き取り練習だけでなく、漢字を使った文章を読んだり、実際に文章の中で使ってみたりする機会を増やすことが重要です。

- 漢字検定の活用: 目標設定として漢字検定(漢検)を活用するのも良いでしょう。段階的に目標をクリアしていくことで、学習のモチベーションを維持できます。

2.4. 作文・記述力向上のための練習

「書くこと」は、自分の考えを整理し、表現する力を養う上で非常に重要です。

-

2.4.1. 日記や短文作成

- 今日の出来事を書く: まずは、その日にあった出来事や感じたことを数行の日記として書かせてみましょう。「何を書けばいいか分からない」というお子さんには、「今日一番楽しかったことは?」「どんな気持ちになった?」など、具体的な質問を投げかけてヒントを与えます。

- 写真を使った描写: 写真や絵を見て、そこに写っているものや、そこから想像できること(匂い、音、感情など)を言葉で表現する練習も効果的です。

- テーマを限定した短文: 「好きな食べ物について」「飼っているペットについて」など、お子さんが話しやすい・書きやすいテーマで、短い文章を書かせることから始めましょう。

-

2.4.2. 読書感想文以外の表現方法

- 物語の続きを書く: 読んだ物語の続きを想像して書かせる、別の結末を考えさせるなど、創造力を刺激する作文練習も有効です。

- 「もし~だったら」作文: 「もし透明人間になったら」「もしタイムマシンがあったら」など、仮定に基づいた作文は、自由な発想を促します。

- 意見文・説明文の基礎: 小学高学年になったら、自分の意見を述べたり、何かを説明したりする短い文章にも挑戦させましょう。「〇〇だと思う。なぜなら~だからだ。」といった、論理的な構成の基礎を学ぶことができます。

-

2.4.3. 記述対策のポイント

- 「問い」に正しく答える: 記述問題では、何が問われているのかを正確に理解することが第一です。「いつ?」「どこで?」「誰が?」「何を?」「なぜ?」「どのように?」など、質問の意図を把握する練習をさせましょう。

- 文章中から根拠を見つける: 自分の考えだけでなく、文章中に書かれている内容を根拠として引用する練習をさせます。「~と書いてあるから、〇〇だと思います。」というように、根拠を明確にする習慣をつけさせましょう。

- キーワードの活用: 問題文や本文中のキーワードを使って解答を作成する練習をさせます。

- 推敲の習慣: 書いた文章を読み直し、誤字脱字がないか、意味が通じるか、読みやすいかを自分で確認する習慣をつけさせましょう。親が「ここ、もう少し詳しく教えてくれる?」「この言葉、変じゃないかな?」などと問いかける形で、一緒に推敲するのも良いでしょう。

2.5. 論理的思考力と情報整理能力の育成

国語は、単に文章を読むだけでなく、情報を整理し、論理的に考える力を養う科目でもあります。

-

2.5.1. 要約練習

- 読んだ文章を、段落ごとに重要な部分を抜き出し、最終的に短い言葉でまとめる練習をさせましょう。最初は親が手本を見せながら、一緒に取り組むのが効果的です。

- 「筆者はここで何を一番伝えたいんだろう?」という問いかけを常に意識させましょう。

-

2.5.2. マインドマップや図の活用

- 文章の全体像を把握したり、登場人物の関係性を整理したりする際に、マインドマップや簡単な相関図などを書かせるのも有効です。視覚的に情報を整理することで、理解が深まります。

- 説明文を読む際には、重要な語句やキーワードを囲んだり、矢印で関連付けたりするなどの工夫をさせましょう。

-

2.5.3. 比較・分類の練習

- 複数の文章を読んで、共通点と相違点を見つけさせたり、情報を分類させたりする練習は、論理的思考力を高めます。

2.6. 学習モチベーションの維持

国語の学習は地道な努力が必要です。お子さんのモチベーションを維持するための工夫が重要です。

-

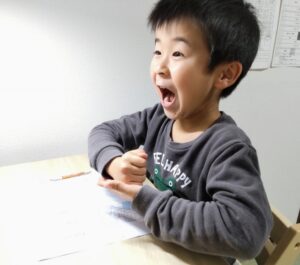

2.6.1. 褒めて伸ばす

- 小さな進歩でも、具体的に褒めてあげましょう。「難しい言葉を覚えたね」「前よりも声に出して読めるようになったね」「考えをちゃんと書けているね」など、努力の過程を認め、成果を褒めることで、お子さんは自信を持ち、次への意欲が湧きます。

- 結果だけでなく、努力や取り組み姿勢を評価する視点も大切です。

-

2.6.2. 成功体験を積ませる

- 最初から完璧を求めず、お子さんが「できた!」と感じられるような、少し簡単な問題や目標から始めましょう。成功体験を積み重ねることで、苦手意識が薄れ、「やればできる」という自信につながります。

-

2.6.3. ゲーム感覚で楽しく

- 漢字の書き取り競争、語彙クイズ、読書ビンゴなど、ゲーム感覚で取り組める要素を取り入れると、お子さんは飽きずに学習を続けられます。

- デジタル教材やアプリの活用も有効です。楽しみながら学習できるものが増えています。

-

2.6.4. 親の関わり方

- 親が「勉強しなさい!」と一方的に押し付けるのではなく、「一緒に頑張ろうね」という姿勢で関わることが大切です。

- お子さんの疑問に丁寧に答えたり、学習の悩みを聞いたりする時間を持ちましょう。

- 完璧を求めすぎず、おおらかな気持ちで見守ることも必要です。

③学習塾を利用するメリット

自宅学習で基礎を固めることは非常に重要ですが、学習塾には自宅学習だけでは得られない独自のメリットがあります。お子さんの状況や目標に応じて、学習塾の利用も検討してみましょう。

3.1. プロによる専門的な指導

-

3.1.1. 苦手分野の特定と個別指導:

- 学習塾の講師は、多くのお子さんを指導してきた経験から、国語が苦手な子の共通点や、一人ひとりのつまずきやすいポイントを熟知しています。お子さんの解答の癖や理解度から、具体的な苦手分野(語彙力不足、読解方法の間違い、記述力の欠如など)を正確に特定し、それに応じた個別のアドバイスや指導を提供してくれます。

- 自宅学習では見落としがちな「なぜこの答えになるのか」という思考のプロセスを、丁寧に指導してくれます。

-

3.1.2. 体系的なカリキュラム:

- 学習塾では、学年やレベルに応じて、語彙、漢字、文法、読解、作文など、国語に必要な要素を体系的に学べるカリキュラムが組まれています。基礎から応用まで段階的に学ぶことで、着実に国語力を向上させることができます。

- 特に、読解問題の解き方や記述問題の書き方など、自宅では教えにくい「型」を学ぶことができます。

-

3.1.3. 最新の入試傾向への対応:

- 中学受験を考えている場合、学習塾は各学校の入試問題の傾向を分析し、それに特化した対策授業を行ってくれます。出題頻度の高いテーマや、求められる記述力など、受験に直結する指導が受けられます。

- 学校の授業だけではカバーしきれない、より高度な読解力や表現力が求められる場合にも対応できます。

3.2. 学習環境とモチベーション

-

3.2.1. 集中できる学習環境:

- 自宅には誘惑が多く、集中して学習することが難しい場合もあります。学習塾は「勉強をする場所」という意識が働くため、お子さんは自然と集中して学習に取り組むことができます。

- 他の生徒も真剣に学んでいる環境に身を置くことで、良い刺激を受け、学習意欲が高まることがあります。

-

3.2.2. 学習の習慣化とリズム:

- 塾に通うことで、決まった曜日と時間に学習する習慣が身につきます。宿題や予習・復習の習慣も自然と定着しやすくなります。

- 学習塾の存在が、家庭内での学習リズムを整えるきっかけになることもあります。

-

3.2.3. ライバル意識と仲間意識:

- 集団塾の場合、他の生徒との競争意識が芽生え、それが学習のモチベーションにつながることがあります。

- 一方で、同じ目標を持つ仲間と励まし合いながら学習することで、一人では乗り越えられない壁も乗り越えられることがあります。

3.3. 定期的な評価とフィードバック

-

3.3.1. 定期テストと成績管理:

- 多くの学習塾では、定期的にテストを実施し、お子さんの理解度や定着度を客観的に評価してくれます。これにより、得意な分野と苦手な分野が明確になり、今後の学習計画を立てる上で役立ちます。

- 成績の推移をデータで確認できるため、お子さんの成長を実感しやすくなります。

-

3.3.2. 細やかなフィードバック:

- テストの結果だけでなく、授業中の様子や宿題の取り組み方などについて、講師から保護者へ定期的なフィードバックがあります。これにより、お子さんの学習状況をより詳細に把握することができます。

- 保護者面談などを通して、家庭での学習方法や今後の学習方針について相談できる機会も得られます。

-

3.3.3. 弱点克服のためのアドバイス:

- テストで間違えた問題や、理解が不十分な点に対して、具体的な改善策や復習方法のアドバイスを受けられます。これにより、効率的に弱点を克服していくことができます。

3.4. 保護者の負担軽減

-

3.4.1. 家庭での衝突の減少:

- 国語の学習は、親が教えようとすると、どうしても感情的になってしまうことがあります。「なぜこんな簡単なことが分からないの?」といった言葉がお子さんを傷つけ、学習意欲を低下させてしまうこともあります。

- 塾に任せることで、親は学習内容の指導から一歩引いて、お子さんの精神的なサポートに徹することができます。これにより、親子関係の悪化を防ぎ、家庭内の雰囲気を良好に保つことができます。

-

3.4.2. 教材研究の時間削減:

- 自宅で効果的な学習を進めるためには、適切な教材選びや問題作成に多くの時間と労力がかかります。学習塾では、プロが厳選した教材やオリジナルの教材が用意されているため、親の負担が大幅に軽減されます。

-

3.4.3. 情報収集の手間省力化:

- 中学受験に関する情報や、最新の教育事情など、自分ではなかなか収集しにくい情報を塾が提供してくれます。

④自宅学習と学習塾の最適な組み合わせ方

自宅学習と学習塾は、どちらか一方を選ぶのではなく、お子さんの状況や目標に合わせて両方を効果的に組み合わせることが最も重要です。

-

4.1. まずは自宅学習で基礎を固める:

- 小学校低学年のうちは、まずは自宅で読書習慣をつけ、音読や基本的な語彙・漢字の学習にじっくり取り組みましょう。親子のコミュニケーションを大切にしながら、楽しみながら国語に親しむことが重要です。

- この段階で学習塾に通わせる必要がない、というわけではありませんが、家庭でできる基本的な部分をしっかりと身につけることで、将来的に塾に通う際もスムーズに移行できます。

-

4.2. 苦手意識が明確になったら塾を検討:

- 小学校中学年以降で、特定の分野(例えば、読解問題だけが苦手、記述問題で全く点が取れないなど)でつまずきが顕著になった場合や、自宅学習だけでは限界を感じるようになったら、学習塾の利用を検討する良いタイミングです。

- 特に、中学受験を視野に入れている場合は、受験学年になる前から塾に通い始めることを検討しましょう。

-

4.3. 自宅学習と塾の連携:

- 塾に通い始めても、自宅での学習は決して疎かにしてはいけません。塾で学んだ内容の復習、宿題、そして継続的な読書は、自宅学習の重要な柱です。

- 塾の先生と密に連絡を取り、お子さんの自宅での様子や、塾での学習状況について情報共有を行いましょう。

-

4.4. お子さんの意見を尊重する:

- 学習塾に通うかどうか、どの塾にするかについては、必ずお子さんの意見を聞き、一緒に考える時間を持ちましょう。お子さんが「行きたい」「頑張りたい」と思える環境を選ぶことが、学習効果を最大化する鍵となります。

- 体験授業に参加させて、お子さん自身が塾の雰囲気や先生との相性を確認することも重要です。

結論

国語は、単なる教科の枠を超え、お子さんの人生を豊かにする「ことばの力」を育む上で不可欠なものです。国語が苦手なお子さんにとって、その苦手意識を克服し、自信を持って学習に取り組めるようになることは、大きな成長につながります。

自宅での学習は、親子の触れ合いの中で、お子さんのペースに合わせたきめ細やかな指導が可能です。特に、読書習慣の定着や語彙力の基礎固め、そして「書くこと」への抵抗感をなくす上では、家庭での温かいサポートが欠かせません。

一方で、学習塾は、プロによる専門的な指導、体系的なカリキュラム、集中できる学習環境、そして客観的な評価とフィードバックを提供します。特に、特定の苦手分野の克服や、中学受験といった明確な目標がある場合には、その効果は計り知れません。

お子さんの年齢、学習状況、性格、そして家庭の教育方針などを総合的に考慮し、自宅学習と学習塾のメリットを最大限に引き出す最適な学習戦略を立ててあげましょう。そして何よりも、お子さんが「できた!」という喜びを体験し、国語の学習を通して「ことばって面白いな」と感じられるよう、温かく見守り、応援し続けることが大切です。

————————————————————————————————————–

学習塾Luce(ルーチェ)

〒306-0225 茨城県古河市磯部1615−1

電話番号: 050-1402-3694

https://luce-dream.com/

古河、結城、八千代町から近くの塾をお探しなら、 学習塾Luce(ルーチェ)がおすすめ!

————————————————————————————————————–